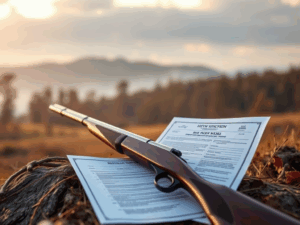

まずは猟銃免許から始めよう

「狩猟を始めたい」「猟銃を所持してみたい」と考えていても、実際に何から手をつければいいのかわからない。

そんな方は多いのではないでしょうか。

狩猟を行うためには 大きく分けて二つの免許 が必要です。

- 猟銃所持許可(猟銃免許)

- 狩猟免許

この二つが揃って初めて「銃を使った狩猟」が可能になります。ですが、順番を間違えると学習効率や実技試験で苦労することもあります。これから免許取得を目指す方に向けて、まず何をすべきか、その流れを詳しく解説していきます。

まずは猟銃免許から始めるのがおすすめ

結論から言うと、最初に猟銃免許を取得することをおすすめします。

理由は以下のとおりです。

• 銃の安全な取り扱いや基本的な所作を早い段階で身につけられる

• 狩猟免許試験の実技(銃の所持動作や安全確認)で有利になる

• 「射撃をやってみたい」という動機から取り組めるため、学習のモチベーションが保ちやすい

私自身も「射撃をしてみたい」という思いから猟銃免許を先に取得しました。その後、狩猟免許を受験しましたが、銃の取り扱いに慣れていたことで実技試験をスムーズにクリアできました。

狩猟免許から先に取得することも可能ですが、狩猟免許試験の難関は「実技」。銃の扱いに慣れていないと、想像以上に苦戦することになります。したがって、最初に猟銃免許を取ってから狩猟免許に挑戦する方が効率的と言えるでしょう。

猟銃免許を取るための最初のステップ

では、具体的にどうやって猟銃免許を取るのでしょうか。ここでは埼玉県を例に流れを紹介します。

① 申込書の入手

埼玉県の場合、県警察の公式サイトから「猟銃等講習受講申込書」をダウンロードできます。

👉 埼玉県警 猟銃等講習受講申込書

② 必要書類の準備

申込書以外に、以下のものを揃えましょう。

• 猟銃等講習受講申込書 1通

• 写真1枚(無帽・無背景、30mm×24mm)

• 印鑑(申込書に押印)

• 都道府県収入証紙 6,800円

③ 警察署の生活安全課へ提出

書類を揃えたら、最寄りの警察署生活安全課に提出します。

ここが最初の大きなハードル。

「警察署に行く」というのは心理的に腰が重いですが、ここさえクリアすれば後の流れは意外とスムーズに進んでいきます。

④ 講習会と筆記試験

書類提出後は「猟銃等講習」を受講します。安全管理や法律に関する講習で、最後に簡単な筆記試験があります。これに合格すれば「猟銃講習修了証明書」が交付され、所持許可申請へ進めます。

狩猟免許試験の流れとポイント

猟銃免許を取得したら、次は狩猟免許です。こちらは都道府県知事が管轄しており、試験内容は全国的にほぼ共通しています。

狩猟免許の種類

• 第一種銃猟免許(散弾銃・ライフル銃)

• 第二種銃猟免許(空気銃)

• 網猟免許

• わな猟免許初心者の多くは「第一種銃猟免許」または「わな猟免許」を選ぶケースが多いです。

試験の内容

1. 筆記試験(狩猟に関する法律、鳥獣判別、猟具の知識など)

2. 適性試験(視力・聴力・運動能力)

3. 実技試験(銃の安全な取り扱い、鳥獣判別、距離目測など)特に注意すべきなのは実技試験です。銃の所作や安全確認がしっかりできていないと減点され、不合格になる可能性が高くなります。

事前講習は必ず受けるべき

埼玉県をはじめ、多くの都道府県では 狩猟免許試験の事前講習会 が開催されています。

正直なところ、これに参加せずに一発で合格するのはかなり難しいです。私自身も参加しましたが、講習を受けることで「試験で見られるポイント」や「合格ラインの所作」をしっかり理解できました。

体感としては、

• 講習を受けなかったら → ほぼ落ちる

• 講習を受けたら → ほぼ受かる

と言っても過言ではありません。

狩猟免許試験に挑戦するなら、必ず事前講習を受けましょう。

まとめ|最初の一歩は猟銃免許から

狩猟免許を取りたいと思ったとき、最初の一歩は「猟銃免許の取得」です。

1. 猟銃免許を取得して銃の基本動作を学ぶ

2. その後に狩猟免許を取得する

3. 狩猟免許試験は必ず事前講習を受ける

この流れを踏めば、効率的に合格へ近づけます。

最初は警察署に足を運ぶのが少し勇気のいる行動ですが、そこをクリアしてしまえばあとは順調に進められるでしょう。

「狩猟を始めたいけど、何から始めればいいかわからない」と迷っている方は、まずは猟銃免許の申込みから始めてみてください。

あなたの狩猟ライフの第一歩が、そこからスタートします。

コメント